‣ Rubrique : Soluto

Chaque jour un peu pluvieux…

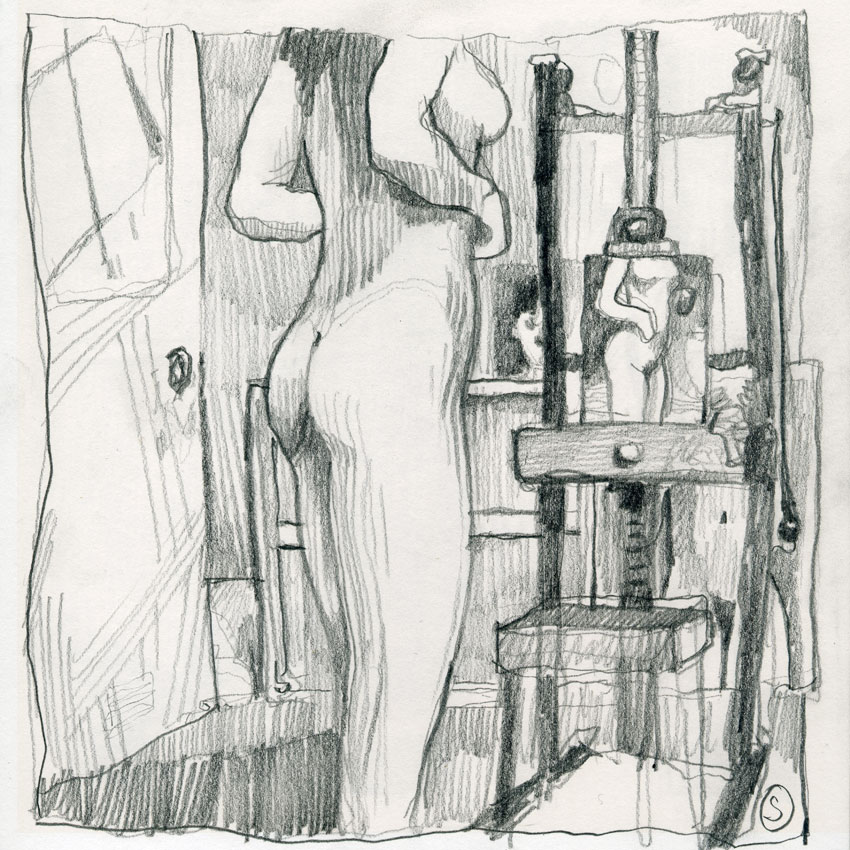

Infiltrés 03…

Ailleurs je perds mon temps…

Huile sur toile 24 cm x 30 cm

Quand je comprends qu’il est bien tard, que les années qu’il me reste n’en finiront plus de se jeter sur moi pour mieux m’éviter, que je sens les regrets sédimenter au fond de mon cœur, je ne suis bien que là, arrimé à ma chaise, sur mon tapis de bambou, à distance de mon chevalet d’un demi bras.

Cinq litres de white spirit en bidon sous la main gauche, mes couleurs dans leurs bacs sous la droite, l’essence et l’huile dans leurs godets, les pinceaux en bouquet dans leurs pots, le front sous la lampe et ma palette chargée sur mes genoux j’attends.

Je me débarrasse du monde comme il se débarrasse de moi.

C’est un processus, pas même une fiction.

L’impensé, à coups de lignes et de masses, s’ordonne, trouve sa cohérence, se dévoile. C’est un mouvement inquiet qui cherche son apaisement par un saisissement. Je ne veux rien sinon glisser hors de moi, guidé confusément par la vibration des couleurs, par l’ivresse d’un geste délié, d’un trait retenu. Je suis dans la pâte que j’écrase sur la trame de la toile, dans la soie du pinceau, dans la main qui porte mon désir, dans l’image qui émerge.

Je me plais là, infiniment paisible, en retrait des pensées, à camper à l’abri des mots, baigné dans la sensation intense d’être au bon endroit, au bon moment.

Ailleurs je perds mon temps…

Ce que c’est qu’un portrait ressemblant…

Terre de Sienne brûlée, bleu de cæruleum, jaune de Naples clair, blanc de zinc…

Dans le double godet à palette je verse à gauche une cuiller d’essence et à droite une lichée de sauce maison. J’ordonne les masses, vite, et je place d’emblée les yeux sous le grand front. Je pose les ombres, d’abord les ombres. Grises, bleues, froides pour ne pas peser. Je ne soigne pas ma touche et frotte le pinceau le moins docile sur la toile qu’un premier coup de chiffon, chargé de titane et de brun, a graissé. Je brosse maigre dans le grain serré du lin. La pensée suspendue, je laisse ma main, mon œil, forcer des correspondances intimes, secrètes.

Je me confie, sans y croire, au hasard.

Je vois comme au spectacle le portrait qui émerge et s’installe face à moi. Je cille souvent devant celui qui durcit peu à peu son regard.

D’ordinaire je lutte d’abandon pour saisir une ressemblance. Je m’acharne tendrement, par des biais, des astuces, des calculs, à retrouver un air familier. C’est toujours de peu que je rate l’impeccable. Pour ne rien boucher, pour ne pas salir, pour ne pas gâcher je me convaincs de suspendre le geste. L’outil plonge dans son pincelier avant la fin.

Pour ce portrait rien de tel puisque je ne m’étais assigné aucune tâche de ce genre. Ne rien conquérir, peindre pour peindre, non pour dépeindre mais pour se déprendre. Vacance de l’âme à l’atelier. Plaisir du chant des couleurs.

Pourtant, pendant la minute de relâche, j’ai vu apparaître à travers la vapeur d’une tasse de thé brûlant le portrait de mon père enfant. Mon regard en a été immédiatement modifié. Je n’ai plus pu considérer pour eux-mêmes les artifices, tons, valeurs, masses, mis en œuvre. Cette ressemblance frappait obstinément à la toile, s’y invitait, s’imposait fermement, brouillant le pur travail de peinture auquel j’avais cru m’adonner.

Je me revois enfant, allongé sur mon cosy-corner, tournant les pages d’un album en maroquin. Réminiscences photographiques… Là, mon père est contre un mur, sérieux, le cheveu blond cranté, le regard clair, en habits de dimanche, veste droite et culotte courte. Il a sept ans, huit ans tout au plus. Plus loin il est avec ses sœurs qu’il dépasse de deux têtes. Derrière eux on voit des piquets de clôture couchés, un herbage, une ânesse et ma grand-mère avec un seau. Ailleurs il tremble sur un gros cheval de labour monté à cru. Il se cramponne aux crins le temps de la photo.

Partout le même regard pénétrant, le même sérieux, la même présence déposée malgré moi sur la toile.

Par je ne sais quelle fantaisie inconsciente, proche de l’acte manqué sans doute, je l’ai convié à l’atelier. Il est pris dans les mâchoires du chevalet. Ses yeux gris-bleus plongent dans les miens, m’examinent prudemment. Nous voilà nez à nez.

Ceux qu’on porte sont prompts à surgir malgré nous. Souvent ils parlent par notre bouche, se glissent dans nos gestes, se mélangent à nous. Nous ne reculons devant rien pour qu’ils manifestent leur ubiquité ou pour qu’ils se survivent.

Et c’est en méconnaissance de cause qu’ils se ressemblent si bien.

Du rose, du mauve et même du vert sous la casquette…

Petit gris pur et pastilles d’aquarelle pour sortie de bain…

Infiltrés 01…

Ils dorment, noués dans un fil d’encre, au fond des flacons.

On les pique de la plume, les réveille peut-être

Pour les délier du secret où l’ennui les confine

On les arme amoureusement.

Sur le papier grenu, d’une griffe assurée, ils se déposent

S’accrochent un temps aux squelettes de graphite.

Leurs lignes incisives mordent la frange, roulent et s’enhardissent

Ils naissent en volutes et s’imposent un temps.

Ils s’évanouiront demain dans un étui de carton

À jamais cachés pour ne pas encombrer

Leurs pairs qui viendront inexorablement.

Malgré leurs promesses ils ne valent pas mieux que moi.

Ils partagent mon sort, sans la moindre plainte, élégamment

Et ne comptent que sur eux-mêmes pour bien se défendre.

Gravement doués de silence, sans épaisseur, sans ambiguïtés,

Vides de sentiments, indifférents à tout, savent-ils que je les envie ?

Le 8 décembre 2014

Encre de Chine – 93 mm x 144 mm – 2014

Encre de Chine – 93 mm x 144 mm – 2014

Encre de Chine – 93 mm x 144 mm – 2014

Encre de Chine – 93 mm x 144 mm – 2014

link rel= »image_src » type= »image/jpeg » href= »http://soluto.free.fr/blog/?p=1206/img/vignette-fb.jpg » />

Brassens, des pleines bouches de mots crus…

Encre de Chine, 21 cm x 29,7 cm 2014

Encre de Chine, 21 cm x 29,7 cm 2014

Enfant j’aimais déjà les chansons. Dans ma famille, d’ailleurs, on chantait beaucoup. En fin de repas dominical mon grand-père attaquait au débotté La ratatouille en picard ou La sérénade de la purée. Ma grand-mère suivait avec La chanson des blés d’or et Les montagnards que la tablée reprenait en chœur. Comme tout le monde je donnais de la voix, porté par le plaisir de vibrer à l’unisson d’une famille qui était tout mon horizon. Un oncle musicien prenait la tierce, un cousin sortait son harmonica, un autre allait chercher son accordéon. Les vieux se rasseyaient. Leurs enfants chantaient Si tu t’appelles Mélancolie ou Faut pas pleurer comme ça. Ma mère poussait dans les grandes occasions Le petit bois de Trousse-Chemise ou tu t’laisses aller. Les dimanches en Picardie passaient, pleins, sonores, serrés autour d’une table, dans la fumée des cigarettes et des pleins verres de cidre pur-jus vidés d’un trait.

Les dimanches passaient, mon enfance avec…

J’ai cru, à l’adolescence, devoir mépriser ces chansons d’un autre âge. Il me fallait, les dimanches où je condescendais à suivre mes parents dans ces repas interminables, me forcer un peu pour retrouver mes enthousiasmes de chanteurs. Cependant, à l’abri du regard des copains, étourdis par l’alcool de pomme, je finissais par beugler avec la tribu, non sans un peu de regrets d’être si facile à retourner.

En semaine j’écoutais des 45 tours de Johnny sur un combi tourne-disque-lecteur de musicassettes dernier cri. Seul dans ma chambre mansardée je rêvais sur la pochette d’À tout casser où l’on voyait mon idole sur une moto entouré d’une bande d’affreux-jojo. Je ne savais pas encore qu’il s’agissait d’une resucée de L’équipée sauvage, ni que Johnny, soumis à ses modèles, se donnait beaucoup de mal pour leur ressembler sans jamais y parvenir. Grâce à ce Hells Angel de papier carbone je me sentais en totale rébellion. J’avais tort. On couvait d’un œil tendre mon idolâtrie et l’on pensait avec indulgence qu’« il faut bien que jeunesse se passe… » On devinait mieux que moi à quel point le franco-belge n’était pas plus menaçant que la bd du même nom.

C’est au lycée que j’ai découvert George Brassens. J’en avais entendu parler auparavant, bien sûr, mais on lui avait depuis longtemps réglé son compte. Le jugement maternel avait été définitif. Il portait son costard : Il marmonnait dans sa moustache, sa musique c’était « toujours pareil ». Elle prétendait même qu’il chantait faux.

Un 33 tours est tombé entre mes mains. La Chasse aux Papillons, Le gorille, Le parapluie me sont entrés dans la tête pour ne plus jamais en ressortir. Je me suis mis à l’écouter passionément, le chantonner, le réciter. Je me souviens de mon éblouissement devant la subtilité des rimes toujours riches de ses vers ajustés avec un soin d’ébéniste. J’ai exploré sa discographie, approché, lu, appris les poètes qu’il chantait, suis tombé en amour pour Verlaine.

Do, mi, sol, mi, fa, tout ce monde va…

Le timbre de sa voix était doux comme le bois veiné des vieux meubles lustrés qu’on caresse, vibrant comme la chaude couleur des guitares en construction des pochettes, amusé ou profond comme le charme même. La forme poétique, qui semble de loin un corset étouffant, lui permettait de composer des vers malicieux, pudiques, ironiques, impertinents, tendres et gaulois.

Tandis que certains pleuraient des Madeleine qui n’arrivaient pas (Tiens ! on doit fermer chez Eugène…) que d’autres, malaaaades, buvaient toutes les nuits, tous les whiskys, lui évoquait sans emphase un flux lacrymal qui faisait la quinzaine. J’appréciais la différence et choisissais mon camp, celui du moindre mal, de l’économie des moyens, de la rigueur, de l’intensité alliée à la sobriété…

Plutôt prendre les coups d’un air blagueur, même si en cachette dans mon cœur, la peine est bien profonde.

Des pleines bouches de mots crus tout à fait incongrus.

Un répertoire connu par cœur.

Des chansons que je chantonne ou que je me récite quand la vie traine en longueur.

Une délicatesse qui ne s’use pas.

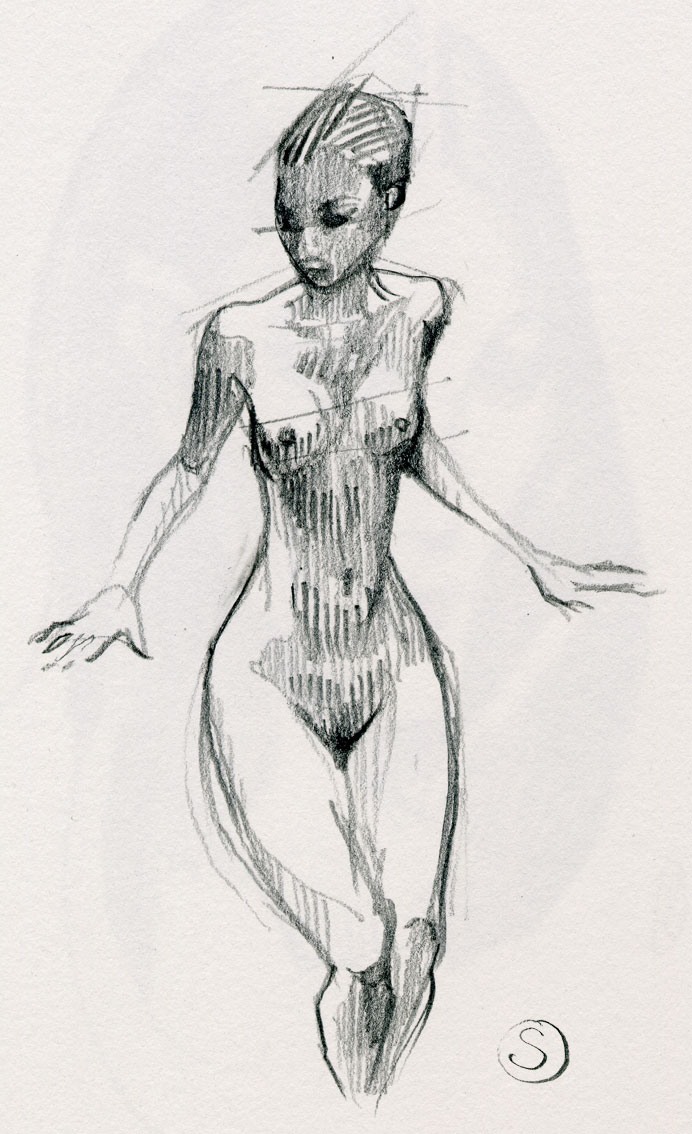

Môminettes de papier, coquineries des marges…

La main court toute seule sur les blocs épuisés. Une page sautée, retrouvée, un espace vide sous un dessin raté, une demi feuille cornée et hop surgissent des belles. Où sommeillaient-elles avant que je les réveille ?

Ni pin-up, ni académiques, nées de rien, d’une idée, d’un mouvement, elles s’obstinent. Je les fouille d’une mine acharnée, la langue pliée, le sourcil froncé. C’est une hanche que je creuse, un sein que je retiens, que j’alourdis à plaisir. Ici c’est une fesse que je remplis et des reins que je plie, là un sexe que je fends, un pubis que je noircis, plus haut un sale rictus que je bâillonne, que je gomme sans remord. On est son maitre.

Petits bonheurs faciles, silhouettes empâtées ou graciles, bancales ou élancées, résistantes ou fluides, elles prennent la forme de mes désirs enfouis.

Les dessiner c’est déjà les posséder un peu. Les repentirs n’en sont pas, ils montrent mes ambivalences. Vite croquées, inconséquentes, souvent réjouissantes, je les destine à l’oubli.

Comme ces belles de la vraie vie, entraperçues, mouvantes, fuyantes, vite évanouies. J’ai beau essayer de mémoriser la ligne d’une jambe lancée, le mouvement d’une chevelure, l’élan d’un port de tête conquérant, je ne retiens jamais rien. Le regard en alerte est toujours oublieux.

Mais à l’heure où elles se confondent je me venge dans le secret de mes papiers. Je les y jette sans vergogne, les déshabille sans scrupule, les taquine d’un trait caressant. Je ne leur passe plus rien.

Je les retrouve toutes pour m’en débarrasser voluptueusement.